媒體專區+展覽專文

聯絡我們 Contact Us | 點擊這裡 Click here

媒體窗口 Media Contact | [email protected]![]() 線上展覽手冊 | Online Brochure、中英文新聞稿|News Release

線上展覽手冊 | Online Brochure、中英文新聞稿|News Release

2022.06.10

2022.06.10 不安於日常——賴志盛作品中的現實切面|張韻婷

賴志盛的作品不似午後傾盆的大雨,亦非黑夜裡重擊的雷電交加,它們更像是雨後山稜間忽現的彩虹,當旅人不經意地抬頭,一瞥間便跌進了其所形塑的作品視域之中。

2022.05.30

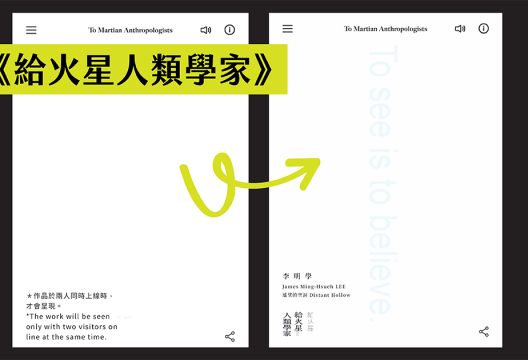

2022.05.30 或許,我們都是遊戲世界裡的火星人替身|曾鈺涓

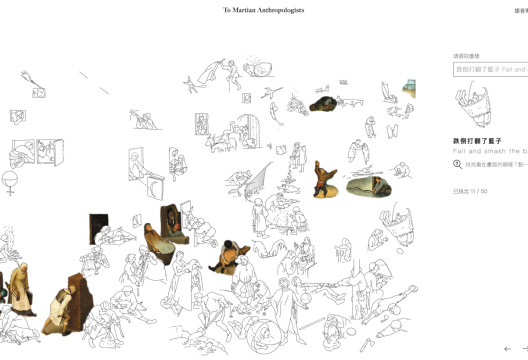

策展人不只是策展人,是藝術家,也是說書人;藝術家也不只是藝術家,而是故事敘事中的一個角色,觀者也非只是觀者,而是聯結虛實世界的控制者,眾人們一起創造書寫。

2020.12.10

2020.12.10 「給火星人類學家」的策展實踐——張君懿訪談錄(下)

我試著從藝術家作品本身開展出來的可能性,或作品和作品之間潛在的連結出發,去思考怎麼組織一個展覽;試著架構出展覽的思維模式,讓觀眾可以在觀看、閱讀、體驗或參與的過程中,一步步趨近作品,各自開展自身的敘事。因為我認為觀眾要踏進展場,展覽的敘述才開始,展覽才真正活了起來。

2020.10.17

2020.10.17 從在場到在線——大流行年代的展覽場域位移 | 高千惠

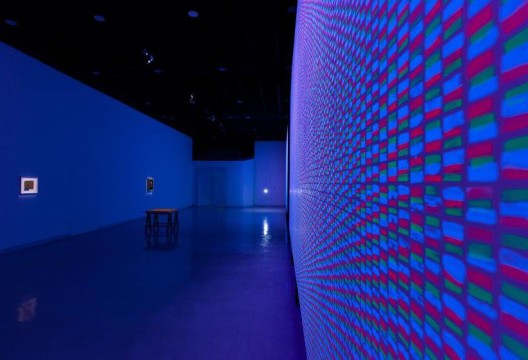

如果有一天,外星人登陸地球,藝術家們希望留下什麼線索給此外星人類學家?以2020年為方位,我將提供「大流行」、「在場」、「在線」(On Line)三個關鏈詞。

2020.09.27

2020.09.27 論火星人與地球人的看展之道( 科幻版)|王聖閎

參訪行程到這邊即將告一段落。停泊在軌道上空的異星母艦裡的通訊官傳來了訊息,提醒他們要看好太陽風暴來襲之前的剩餘時間,因為艦長不想錯過利用太陽帆啟程的機會。

2020.09.22

2020.09.22 「給火星人類學家」的策展實踐(上篇)

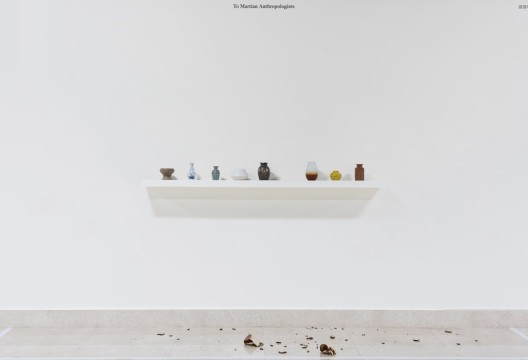

有沒有可能一個線上展覽,可以不只是實體展覽的替代方案,而是展覽和作品實際發生的場所?反之,我們向來習慣「親臨現場」看作品的實體展場,是否可能成為一個讓我們不斷回到線上瀏覽和探索作品的「索引介面」?換句話說,能否透過「線上為主、實體為輔」的操作方式,鬆動線上和實體展覽常見的構成方式及閱讀慣性?

2020.09.20

2020.09.20 給火星人類學家:跳出魚缸的藝術視點|吳垠慧

“過去我們對走進實體空間、循動線指示走一圈、參觀結束的「單一展場」模式習以為常,「給火星人類學家」試圖跳脫常規並進一步實驗:當網路不只是實體空間的備案,兩者如何鑲嵌成一體?”

2020.09.08

2020.09.08 成為火星人類學家——「給火星人類學家」的突破與啟示|嚴瀟瀟

典藏 ARTouch|觀看或體驗藝術作品,是否一定需要去現場?對於出現在實體空間的藝術應該是什麼樣,我們是否有某種既定的思維模式?是否這樣的既定模式,有可能在這次展覽中被鬆動?

2020.09.07

2020.09.07 「給火星人類學家」 ——對沉靜的大地說,我流動|洪儀真

“過往的藝術空間被二分為實體展場與線上平台,讓觀者忽略了兩者交織辯證的其他可能。然而帶著舊習觀看所遭遇的衝擊,卻是進入該展覽柳暗花明又一村的轉角。”

2020.09.08

2020.09.08 回音與說話者──給火星人類學家|陳文瑤

“「給火星人類學家」這個展覽裡,關於藝術與展演的原型,便是回音與說話者之間的關係。「回音與說話者」這個主題就像一道瀑布,從線上/實體這個展覽框架開始往下奔騰,所經之處無一不濺起水花。”

2020.09.08

2020.09.08 當迷宮與飄移變成日常感知 ——談張君懿「給火星人類學家」的變異維度_文/黃海鳴

假如我先從線上展場開始,那麼對展覽中的作品理解將會非常的不同。假如,我作為火星人的身體比較不受地心引力的限制,也比較沒有絕對垂直與水平空間參照的偏好,那我將會如何改寫這篇文章?

2020.09.09

2020.09.09 展於網 vs. 網上展 — 談展覽《給火星人類學家》|吉暝水

立場新聞 STANDNEWS|線上線下雖然是兩個不同的空間,但展覽卻是平行地進行。如前所說,我們早已游戈於現實與虛擬之間,實體與網絡各留下人類活著的痕跡。

2020.10.01

2020.10.01 新北市立美術館「給火星人類學家」_文/陳韋鑑

ARTalks

2020.09.09

2020.09.09 「給火星人類學家」:線上為主實體為輔的藝術模樣

cacao 可口雜誌

2020.09.09

2020.09.09 「給火星人類學家」藝術展奇幻登場!線上世界與實體展場遙相呼應

500輯

2020.09.09

2020.09.09 在藝術面前,放心當個火星人!「給火星人類學家」線上實體特展同步登場

非池中藝術網