不安於日常——賴志盛作品中的現實切面|張韻婷

*現象書寫計畫:可感視域──2000年後臺灣當代藝術系列文章之一

賴志盛的作品不似午後傾盆的大雨,亦非黑夜裡重擊的雷電交加,它們更像是雨後山稜間忽現的彩虹,當旅人不經意地抬頭,一瞥間便跌進了其所形塑的作品視域之中。

淺灰牆面映襯著紅磚,《欄杆上的磚塊》位於「繞梁」(1)展場廊道的矮牆上,遠看像是一隻貪戀日曬的虎斑貓,慵懶地蜷曲在欄杆上。它是金馬賓館舊時建築工程的剩餘材料,藝術家賴志盛將它「隨手」安置在扶手之上,紅磚雖小卻因展場通透的落地窗而將這抹橘紅引入展場內部。作為個展中最後完成的即興之作,一只方磚不僅註記了藝術家年少的泥水匠經歷,亦是賴志盛創作中常出現的材料,它可當作其創作工地的定城磚(2) ,藉之作為閱讀二十多年來創作脈絡的起點。

泥水匠/藝術家

砌磚、築牆、粉刷。這是賴志盛年少時,以泥水匠半工半讀裡的日常。「這何嘗不是做作品?」做工的他曾如此自問。這種反覆的工事操演,對他來說既是勞動亦是創作,只是場域從校園來到工地,從藝術家的具名作品轉至建築體中的無名磚牆。這個摻雜著倔強孤傲的自我提問,在多年的創作中日漸積累成一道堅實鮮明的創作手勢:先是日常所以才是藝術。然而,工事操作如何滲入其創作思維、轉化為藝術實踐?藝術家如何拿捏其作品形態中近似日常的「些微差異」?如何從蹴手可及的生活紋理出發,以極輕的筆觸,在與現實稍稍拉開一點點距離的縫隙裡,描繪出藝術家目光中的現實? 廊道上的《欄杆上的磚塊》

廊道上的《欄杆上的磚塊》

垂直水平/構圖

早期的創作《垂直I》(1996)以擎天立地的柱身、100個磚塊的堆疊體現了藝術家的建築基本功力,一種「若沒有絕對的水平,就無法完成的絕對垂直」(3)。這是他在藝術場域之中,第一次實際操演了建地所練就的功法──精準地砌磚工事以及反覆單調的工作耐力。逼向觀者身體的高聳柱身,展現出擎天建築般的垂直氣魄,一如摩天大樓美學奠基者、建築師蘇利文(L.H. Sullivan, 1856-1924)對高度的重視:「就是要高聳,它必須具備魄力與力量,以及拔地而起的榮耀與豪氣」。無論是來自工地經驗或是來自藝術學院的現代主義學養,《垂直I》帶有直達天地的崇高感,但不具現代主義建築的「形隨功能」,而是安放在廢墟之中,雖頂天立地卻是立於無用之地,指向的不只是震攝,而是初生之犢的直覺與率性的展現。建地砌磚工序中的反覆操練經歷,使得「垂直水平」這種建築基本功法滲入其創作思維之中,不僅成為他藝術工地裡牢固的鋼骨結構,亦作為日後作品中反覆出現的空間課題。 廢墟中的《垂直I》

廢墟中的《垂直I》

十九年後的《這》(2015)同樣有著以建築量體造就出崇高感的操作手法,但不同於廢墟之中的「無用」巨柱,《這》是從展覽空間構成的既有元素延伸而出。(4)它是一個自上懸掛而下的類天花板雕塑,規整的長方體平行於地面、離地約183公分,觀者可穿梭在這「第二天花板」之下。它的巨大量體在間接光源的微微明度中現形,以其強勢之姿逼近觀者的身體。同樣是從展覽條件出發,《邊境》(2013-2021)與《這》可視作「中間與邊陲」的成對作品,如果將《這》視為一個場中央的巨大裝置,那麼《邊境》則是沿著邊陲展開,製造出一個特定的觀展路線。這次賴志盛不是讓觀者遊走在展場中間,而是讓人挨著四方展牆邊築起的狹窄棧道緩緩前進,空蕩的場中央只有建造棧道工程的剩餘廢料。亦步亦趨前行的觀者,成為剩餘材料之外,一個難以忽視的風景/展品。相較前兩件作品帶給觀者的強烈身體感受,《傾斜8公分》(2017)則輕盈許多,藝術家只在視覺上做了些微的變造,以8公分之差的「微出錯」稍稍傾斜了展牆底部,引發一種視覺水平上的歪斜感。(5)《無題之後》(2015)則是挑戰展牆作為中性介面的空白特性,以建築工事中的打磨手法,反覆磨刮白牆,歷年展覽的各色牆面因而逐層露出,最深處直達六年前第一個使用的林明弘彩牆。(6)牆面打磨後所留下的磨砂粉不僅見證了藝術家身體的勞動,同時亦標示出不安於常態、意欲揭露表象外事物之意圖。從展牆、天花板、參觀路線到觀者身體經驗,上述這些作品皆從展場中既有的條件或觀看慣性出發,以一種近似尋常的不尋常來擾動人們的觀看方式。 《這》,誠品畫廊。

《這》,誠品畫廊。 《邊境》於第三屆愛知三年展 「彩虹商隊驛站_創造者之旅」,名古屋市美術館。

《邊境》於第三屆愛知三年展 「彩虹商隊驛站_創造者之旅」,名古屋市美術館。

《傾斜8公分》,誠品畫廊。

《傾斜8公分》,誠品畫廊。

上漆批土/描線塗色

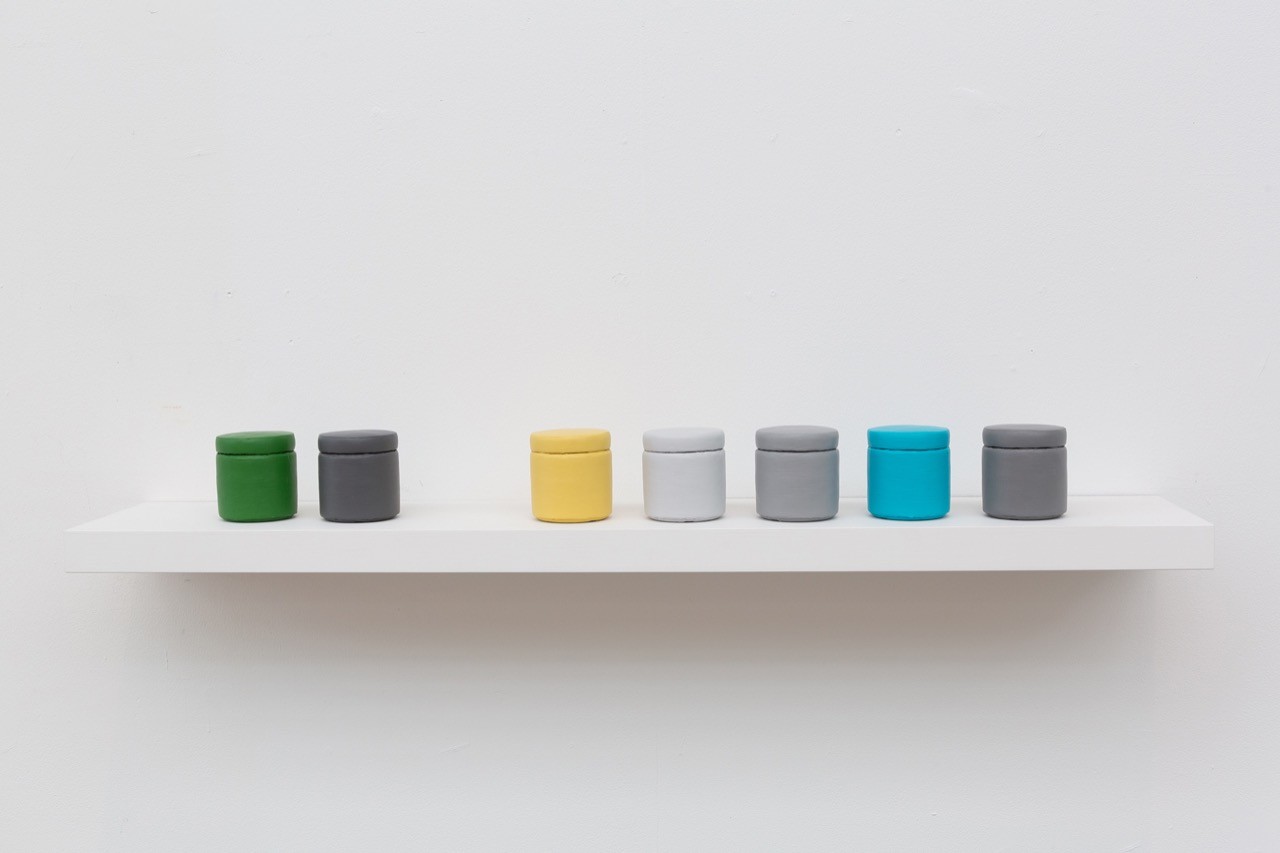

建築中用以劃界的低矮圍牆,在藝術家看來卻像是打破疆界、變化屬性的最佳起點。如同那塊隨時可能砸落的《欄杆上的磚塊》便是在安全圍籬上添加了不安因素。磚身上的白線可用以劃分它與其它工地磚的差異:當畫家在其邊緣處「塗畫」,方磚便是畫布般的載體,成為藝術家選定、命名並以繪畫手法留下記號的作品。「塗畫」是賴志盛作品中常見的繪畫操作,像是建築工事中的批土上漆手法,多以平塗或單純線條呈現,通常不具表現性亦非描摹再現。在《素描紙》(2012-2020)、《一》(2015)、《孤島_這》(2015)、《兩幅白色畫作》(2015)以及《某個角落》(2019)等作品中,都可見藝術家在一張紙、一塊畫布、一方磚頭或是一只混凝方塊上,繪上黑、灰、白等中性色彩。以塗畫作為主要操作手法的作品中,亦有較為鮮豔的《顏料罐》系列(2014-2019),他從顏料罐中挖出色彩,一層又一層地為罐子上色,長時間反覆地操作「塗畫與晾乾」等繪畫基本操作。《顏料罐》仍是一只顏料罐,但罐中顏料從內容物被轉換為包覆物,從內部被錯置到外部。而瓶子不再是顏料的裝載邊界,而是顏料另闢戰場的畫布。 《孤島_這》

《孤島_這》

《顏料罐》

《顏料罐》

這種塗畫手勢不僅運用在物件上,也曾多次入侵各大美術館的展間,讓這些原本用來展陳作品的中性空間,就此粉墨登場。《原寸素描》(2011-2012)曾前後佔領誠品畫廊以及海沃美術館(Hayward Gallery)(7),賴志盛以線條繪製展場內部的空間紋理:建材縫隙、牆體轉折處以及相異材質交接面等,以色線將人們的目光引向展場空間的結構、材質與形態上。如果說《原寸素描》聚焦在空間上色處,那麼稍晚的《素描未滿》(2013)雖然同樣採取了塗畫空間的手法,但觀者的目光則是被引向未上色的展牆邊緣。(8)相對於前者被劃出的空間,後者的空間則是未畫而「露出」之處,以不甚規則的筆觸再次顯示出藝術家對展覽空間的思考。兩者皆在空間原有的基底上,以低調的塗畫手法,將展場的白盒子空間當作繪畫載體,引導觀者的目光停留在空間/畫布之上,其操作手法如同紙箱轉折面的內與外,外以凸(有線)、內以凹(無色)共同構作出四方空間的樣態。

《原寸素描》,倫敦海沃美術館。

《原寸素描》,倫敦海沃美術館。

《素描未滿》,南京藝術學院美術館。

《素描未滿》,南京藝術學院美術館。

風動水起光亮

垂直不見得須通過疊加,亦可從空無之中衝撞而出,如《垂直II》(2019)。此次藝術家提取的展場元素是地板,一至四樓相同垂直位置的地面上,各鑿穿了2吋大小的圓形通道。頂樓處斷續落下的水滴,時而穿過層層孔洞直達底層的小水窪,偶爾會落在觀者身上。(9)賴志盛這次並沒有製作任何東西,只是刨除而鑿開四個「滴水穿石」的通道,但並非水滴經年累月所磨蝕的孔洞,而是「與毅力相反的,是人為的快速產物。」(藝術家如是說)這個作品帶有人為強力介入的粗暴感,但與此同時,當細弱水滴隨風飄蕩而下、墜入水窪時濺起的滴答聲卻是陰柔,一剛一柔倆倆對峙。相對於《垂直I》的擎天巨柱,《垂直II》不再以量感取勝,而是藉由一點偶然與巧合,以水珠的意外驚擾,標記出偌大展場中隱微的圓洞。這個作品裡出現了一些以往較少見的擾動元素,在可控而外顯的人為築構之上,借助了一些隱微而不可控的自然元素:風動、水落。兩者一顯一隱的交錯,像是提示觀者「得再更仔細一點,再看向更為細微之處」。 《垂直II》,弔詭畫廊。

《垂直II》,弔詭畫廊。

從這個時期開始,偶然性以及風水光等日常元素更為頻繁地出現在他的作品中,這在日本鹿兒島霧島之森美術館的個展「Besides」(2019-2020)中尤其明顯。藝術家利用當地因火山地形而造成的頻繁地震特性,將地動、風起與水顫等元素引入作品之中:當懸吊而下的錐形金屬輕觸水面,緩緩蕩漾的漣漪彷若海島《生息》般,記錄了每一次本是無感的輕微地動;而《手紙》所拉出的長串輕柔紙巾,則是如水袖白幔般隨風飄動。另一件在台灣金馬賓館中展出的《繞梁》(2020)具有異曲同工之妙,落地窗上的養生膠帶隨風起舞,灑落的日光因薄膜飄動而在地面上微微跳動,或是鄰近的《逗留II》(2020)中冷氣排水滲入牆面的水痕,隨著時光的推移而緩緩生成變化。(10)凡是看不見的、凡是被輕忽的,都要留下痕跡,譬如風、光與微震,又譬如時間之痕。線上作品《消長》(2020)將電腦中等待檔案下載的旋轉小圖示,變造為無始無終逕自轉動的動畫,過場效果轉身成了主角;《輕風徐來》則可視為《消長》的延伸,以灰白漸層的吊扇對應著網路介面中的等待圖示。(11)川堂上的扇葉緩緩轉動,白、灰、黑漸次變化,在一明一暗的兩大展場之間,演出「過渡」,過場時光在此只為自身而轉動,不再等待某個即將來臨的事件。 《生息》,鹿兒島霧島之森美術館。

《生息》,鹿兒島霧島之森美術館。

《手紙》,鹿兒島霧島之森美術館。

《手紙》,鹿兒島霧島之森美術館。

度量日常

時光流逝而歲月靜好,2015年的兩件作品《這次,我是來找你的》(12)與《房間1734》罕見地帶有人跡生息,但此處的人跡是隱身在作品之後,經常被自動忽略的身影。前者聚焦在美術館義工身上,後者則是藝術家本人的日常秀。美觀兼具交誼作用的服務台、義工制服以及從角落移至中央的特製休息沙發椅,藝術家把展品守護者(義工)推到聚光燈下,將隱身幕後的展場維護工作高調地攤現在觀者之前,像是觀展者終於對義工們說:「這次,我是來找你的」,一如展場中藝術家留下了的箋札:「我在想的是,有沒有可能,有一天,當你在服務藝術時,你變成了一件作品?╱這是一個以你為出發點的構想,我希望你就是作品,觀眾是來找你的,而你,只需繼續著你原來的工作,你的存在就是這件作品的全部內容。」

《這次,我是來找你的》,臺北市立美術館。

《這次,我是來找你的》,臺北市立美術館。

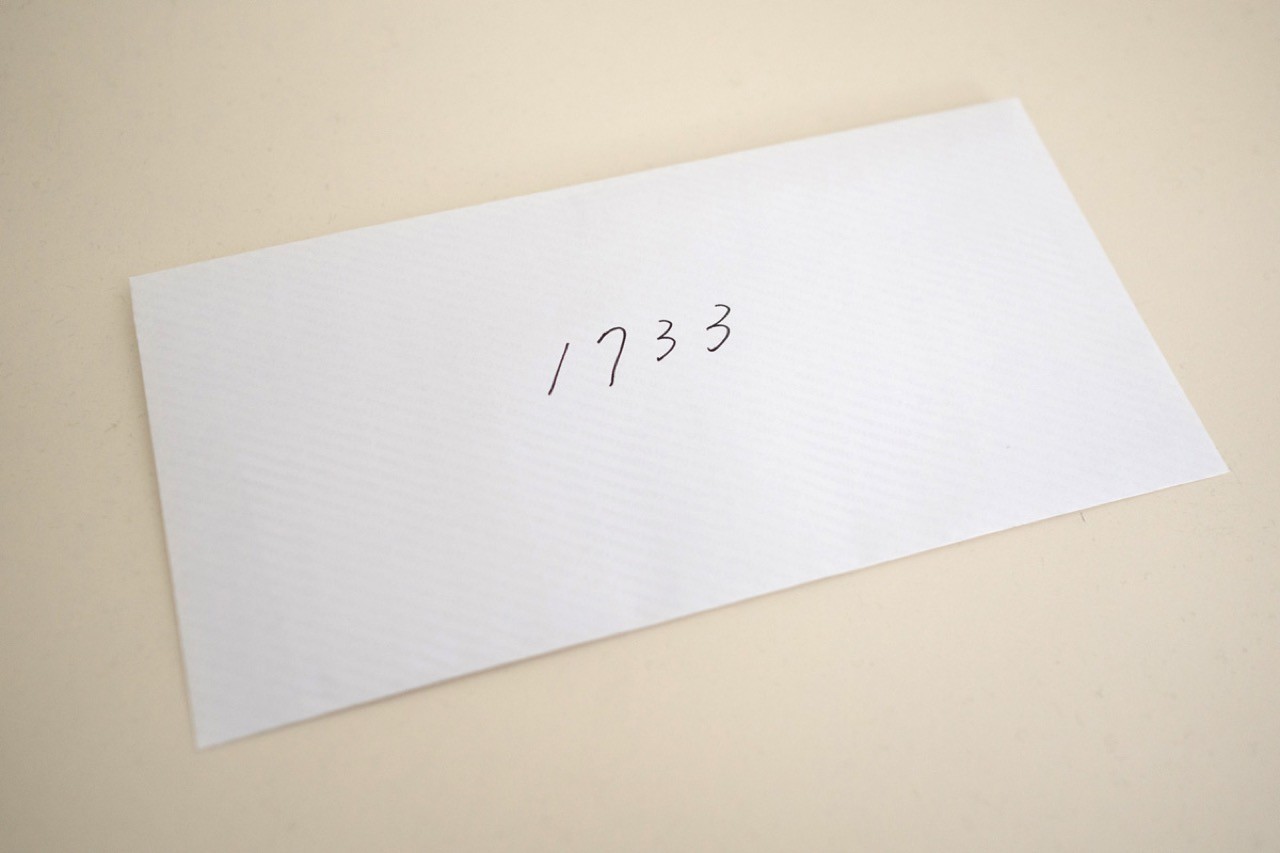

現地製作《房間1734》可算是少數直接從生活日常出發的作品之一。它是藝術家巴黎駐村的真人實境,作品中呈現的多為生活剪影。(13)唯一的非日常物件是一張標著「1733」的白色信封,它如偵探小說的開頭製造了懸念。這封信是寫給隔鄰1733房的信件,是藝術家「傾聽」隔壁音樂家生活的見證,隔鄰的窸窣噪音成了作品元素。而諸如水槽中的咖啡杯、淋浴間倒扣的玻璃杯等物件,則原是生活的變通之道亦引起藝術家目光的停留。(14)這些細瑣日常轉譯至作品中成為另一個現實,日常因而重新被揭示出來,另一個未曾關注的切面攤現於觀者面前。無論是從他對展覽空間、慣性觀看方式的探問,或是從日常物出發的作品,都可看見賴志盛如何以敏銳細膩的手勢撥除了現實的貧乏表層,而進到一種可共感的微觀內面。他的作品以蟄伏之姿,等待心細者察覺,我們只需一點更細緻的感性,再加上一些靈動的智性,便可一步步接近作品所開展出的視域、揭開潛藏在熟悉日常下的另一個切面。

究竟他創作時如何拿捏那種不經意便會忽略的「些微」差異?在訪談中,他幾次的回答不盡相同:「其實不是太在意觀者」、「憑在場的直覺判斷」或者只是緊皺眉頭地說「這真的很難回答」。或許藝術家的雙眼更像是一種持續變化的度量衡,從其目光到作品的現實之間,不該也不會有標準程序,因為他是以整個創作歷程來回答這個「藝術家如何看世界」的大哉問。他的作品不以奇觀吸睛,而是源於日常、隱於日常卻不安於日常。這正是藝術帶給人的憧憬:我們總寄望藝術能夠翻轉現實,甚至期待藝術能讓人從現實桎梏裡得到自由。(文/張韻婷;圖/賴志盛提供) 《房間1734》,巴黎西帖藝術村。

《房間1734》,巴黎西帖藝術村。

《房間1734》,巴黎西帖藝術村。

《房間1734》,巴黎西帖藝術村。

___________

(1) 《欄杆上的磚塊》為賴志盛於金馬賓館當代美術館之個展「繞梁」(2020-2021)中的作品。

(2) 相傳在嘉峪關城門上有一只無用之磚,在其檐台上已擺了超過五百年,它是明朝工匠計算城門工程用磚數量時的一塊之差,而為免上級究責,工匠辯稱這塊磚是神仙擺放,不得移走,否則城門便會崩塌。於是,這只磚塊從十六世紀安放至今,名之為「定城磚」。不論傳說屬實與否,定城磚或多或少承載了人們對明朝城牆工事的想像,而它的無用則有大用竟起著安邦定城的魔力。

(3)請參閱2021/2/9的賴志盛訪談〈加起來都是零〉。

(4)《這》是賴志盛2015年於誠品畫廊個展「這」中,因應展場空間的現地製作。

(5)《傾斜8公分》為賴志盛2017年於誠品畫廊個展「狗狼時刻」展出作品之一。

(6)現地製作《無題之後》為個展「這」的展出作品之一,它所打磨的是誠品畫廊中的展牆。因畫廊已舉辦過數檔展覽,展牆歷經了多次反覆使用與上漆復原的程序。

(7)《原寸素描》第一次展於誠品畫廊「作為一種例外於現實的狀態──廖建忠.李基宏.賴志盛」(2011),隔年則受邀至倫敦海沃美術館,於聯展「不可見:看不見的藝術 1957-2012」中展出。

(8)《素描未滿》在南京藝術學院美術館之「素描· 表達與限度」(2013)一展中展出,留白的邊緣線是佈展工人為展牆漆上展覽主色調時,應藝術家要求所刻意留下的白邊。

(9)《垂直II》為賴志盛2019年於弔詭畫廊展覽「close」所展出作品之一。畫廊為四層樓獨棟建築,藝術家於二至四層樓的地板上各鑽出一個兩吋的圓柱通道,一樓地面則留有一個相同大小的圓形水窪,而頂樓處裝置了一座滴水裝置,每隔三、四秒會落下一滴水珠。

(10)《繞梁》與《逗留II》與文章一開頭所提及的《欄杆上的磚塊》皆為賴志盛個展「繞梁」中(2020-2021)展出的作品。

(11)《輕風徐來》與《消長》是賴志盛在「給火星人類學家」一展中的線上與線下兩件作品。前者為實體展覽的作品,後者則在線上介面呈現。此展提議「線上為主、實體為輔」,邀請藝術家分別就實體空間與網路場域兩種介面提呈作品。詳見:martian.beauxarts.tw

(12)《這次,我是來找你的》為賴志盛2015年於臺北市立美術館展覽「愛麗絲的兔子洞」展出作品,他在北美館一千名義工中徵選出50位義工共同合作進行此計畫。

(13)《房間1734》是藝術家於巴黎西帖藝術村駐村期間的作品。

(14)由於駐村地牆面隔音不良,鄰居音樂家1733房中的練琴、下廚、沖澡、外出與進門等活動聲響就這麼滲入了藝術家的生活之中。賴志盛開始隔著牆面關注這位音樂家生活,但卻刻意錯開兩人的活動行程,不與之碰面,並在最後寫下了一封可能永遠不會寄達收信人手中的信件。而水槽中的咖啡杯實際上是為了承接漏水、排水孔上倒扣的玻璃杯則是為了掩蓋老舊管線的惱人氣味。